Nos écrivains sont là pour nous ouvrir, nous lecteurs, quelques pistes de lecture et même des outils, un avant-goût de ces jouissances amenant la satisfaction, voire la satiété, étant leurs complices.

Libé: Quel est le premier texte que vous avez soumis au lecteur ?

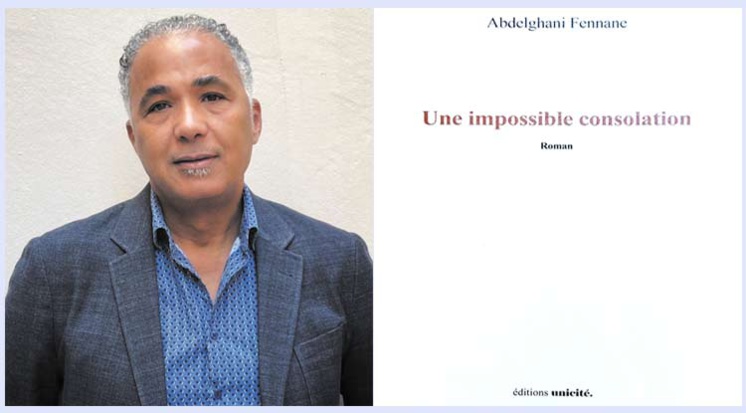

Abdelghani Fennane: Je suis chercheur et écrivain. J’ai publié mes deux premiers textes dans la même année, c’est-à-dire en 2012. Il s’agit d’un essai intitulé : «Le photographe, son corps et sa société» dans le cadre d’un ouvrage collectif publié aux éditions Kartala Penser le corps au Maghreb et de mon premier recueil de poésie Je ne mourrai pas avant le printemps, aux éditions l’Harmattan. J’aurais pu le publier à la prestigieuse maison d’édition La Différence, si j’avais accepté d’attendre jusqu’à 2014.

Vous avez raison de poser cette question sur les commencements. La façon dont l’on commence détermine souvent le reste. Je suis, je serai toujours, entre la poésie et la prose, entre la création (poésie et fiction) et la réflexion. J’ai besoin de cette dispersion pou lire et écrire. Une façon de se perdre et de se retrouver.

Quels sont les auteurs qui ont influencé votre façon de voir les choses et d’écrire ?

Je suis « entré » dans la littérature par le roman d’Albert Camus, L’étranger. Je veux dire que par ce texte, j’ai accepté d’assumer ma solitude dans une société qui n’accepte pas la solitude pour lire – et plus tard pour écrire. Après, il y a eu Abdelkébir Khatibi, sur lequel j’ai fait une thèse, Arthur Rimbaud, Roland Barthes, Maurice Blanchot, Aimé Césaire… Je vous parle d’écrivains que je relis jusqu’à aujourd’hui, qui m’ont construit. Ceci dit, je n’aurais peut-être jamais écrit la poésie si je n’avais pas rencontré Bernard Noël. Sans la poignée de main de Bernard Noël je n’aurais peut-être jamais écrit la poésie. Il était à Marrakech et il a parlé de Pessoa. J’ai fait une intervention et il est venu, au moment où il était en train de partir, me tendre la main. C’était pour moi un geste fort de reconnaissance.

Pour écrire faudrait-il s’imposer un cérémonial, se soumettre à ses contraintes? Qu’en est-il pour vous ?

Cérémonial et contraintes ne veulent pas dire la même chose. Sans doute il faut s’imposer certaines règles si on veut écrire, quand on a la vocation, quand quelque chose vous presse de sortir par écrit et pas autrement. C’est ce qu’on appelle communément la discipline, la rigueur. Autrement, l’on trouvera mille prétextes pour ne pas écrire, pour fuir ce moment de solitude, d’angoisse pendant lequel nous faisons face à l’inconnu, à l’infini… Concernant le rituel ou les rituels de l’écriture, cette dernière quand elle est intense ritualise toute notre vie. Il y a un moment où tout tourne autour de l’acte d’écrire. Ça peut même aller jusqu’à l’aliénation. Il y a un moment où l’écriture devient une aliénation. Me concernant, il y a des règles qui se sont imposées à moi avec le temps. Par exemple, je n’écris jamais le soir. J’en suis incapable. Mes heures de lecture et d’écriture rythment mes journées. Je ne peux pas lire sans tracer. Parfois, je sens que mes mains sont sales pour toucher un livre, alors je commence par les laver. Les pires journées sont celles où je ne peux pas travailler. Là je me sens perdu. Je divague. Je veux dire : l’écriture, et ce n’est pas par vanité que je le dis, a éduqué mon errance. Autrement dit, elle me suave, elle veille sur moi.

« Ecrire, c’est le double plaisir de raconter et de se raconter une histoire, et c’est aussi le plaisir d’écrire qui est inexplicable… », dit Françoise Sagan dans un entretien accordé au Magazine littéraire.

Nos écrits sont des miroirs, plus ou moins transparents, plus ou moins opaques, de notre vie, pas toujours comme autobiographie évidemment. Et puis nous sommes nos premiers lecteurs. Un écrivain qui n’est pas ému par ce qu’il écrit, malgré ses doutes, ne peut pas exiger cette émotion du lecteur. Quant au plaisir d’écrire (certains parlent de la nécessité d’écrire), certes, mais ça coûte cher le plaisir.

Pour Marcel Proust la vie écrite est plus intense que la vie vécue. Qu’en pensez-vous ?

Je pense qu’il parle comme écrivain. Pour un écrivain, l’écriture c’est TOUT. Il la voit en absolu. Mais la vie en elle-même peut être intense aussi, certaines expériences plus que d’autres. Regardez par exemple les performances des athlètes, des alpinistes, des funambules… Et justement, dans «Le Funambule» (Jean Genet), c’est ce dernier qui devient un exemple pour le poète par ce face-à-face constant, sans recours, avec la mort.

Le critique Milan Kundera dit que le roman est le lieu de l’ambiguïté, le lieu où les choses ne sont jamais tranchées, cela pourrait-il s’appliquer à votre roman Une impossible consolation ?

Kundera parle à partir de deux références : la première est son vécu du totalitarisme dans son pays, l’ex-Tchécoslovaquie; la deuxième concerne les auteurs qui ont défini sa conception et sa pratique du roman : Rabelais et Don Quichotte (Kafka aussi). L’ambiguïté est la condition de la liberté. Le roman est l’enfant de la liberté. En fait, le roman a évolué pour dire (j’ai dit : « dire ») la vie comme elle est. Nous sommes tous des êtres ambivalents, nous sommes chacun un livre où il y a toujours une part énigmatique. Par rapport à cette ambivalence dont vous parlez, évoquant Kundera, je n’en connais pas mieux que les textes (qui ne sont pas toujours des romans ni des nouvelles) de Franz Kafka pour l’illustrer. Dans la poésie, il y a aussi de l’ambiguïté, beaucoup même. Il y a au commencement de tout acte de parole la fissure d’une unité. C’est par cette faille que se babélise le sens. Dans mon roman, Une impossible consolation, je ne crois pas qu’il existe un personnage qui puisse prétendre être entièrement « blanc », irréprochable, alors qu’ils sont tous issus de la marge, socialement parlant. C’est comme dans la vie, les pauvres, les minorités s’entretuent, alors qu’ils doivent être solidaires. De même, au moment où le lecteur croit en une fin « heureuse », j’ai tout basculé dans le dernier chapitre (« Épilogue »). Là on se rend compte que Saïd El-Garni, le narrateur, est déchu depuis des années, que sa vie « normale » d’homme rangé n’est qu’une fabulation, un mensonge. Mais pour moi, ces deux fins sont complémentaires. Elles ne s’excluent pas. Je dis d’ailleurs à ce titre : « Pour qu’il y ait chute, il faut qu’il y ait vol, saut. Vol et chute se complètent ici dans l’ordre probable et véridique des faits ; le ravissement du désir accompli et son tribut en déchéance. Ils sont tous deux indispensables à la compréhension de mon histoire, comme le sont ensemble le Christ et Judas à l’histoire du christianisme, comme le sont la prose et la poésie à la vie, comme le « point sublime » des surréalistes où les contraires s’unissent. L’un ne peut exclure l’autre, de même que je ne peux plus renier mes personnages imaginaires au nom du principe de réalité. Mouja est aussi vraie que Makhlouf, plus vraie que le collègue avec qui je n’ai jamais pu dépasser le bonjour. » (p. 160).

Propos recueillis par Mouhoub Abdelkrim

– Une impossible consolation, Saint Chéron, Éditions Unicité, 2024.

– Celui qui vient de l’avenir, Abdelkébir Khatibi (sous dir.), Toubkal Éditions, collection Repères, 2020.

– La photographie au Maghreb (sous dir), Aimance Sud Éditions, Paris-Marrakech, 2018.

– Poèmes en seul majeur, L’Harmattan, Collection Poètes des Cinq Continents, Paris, 2015.