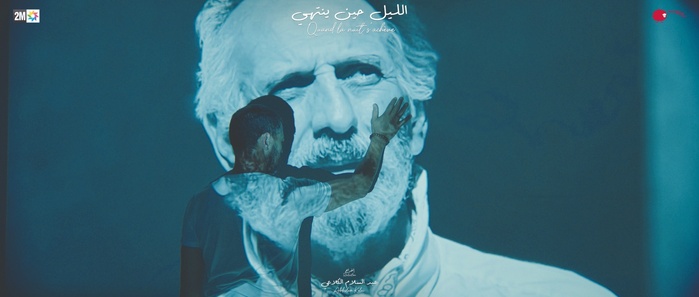

Diffusé mercredi 19 mars sur 2M, le téléfilm de Abdeslam Kelai est un puits où se déversent conflits et mésententes. Conté avec doigté, cette production laisse ouverte la porte de l’espérance. Avec un semblant de happy end qui n’en est pas un.

Des films avec des sentiments

Dans ce monde jonché d’incompréhensions, on croise Aziz Benachour (Amine Ennaji), un cinéaste « maudit » dont la production est infinitésimale. Ce qui, pour des soucis financiers, pousse en partie sa femme européenne à le quitter avec son fils à destination de la France. Moment cruel pour Aziz qui n’a pas que cela à gérer vus les principes d’écriture qu’il porte en lui. Il explique à un producteur happé par le gain : « Je fais des films avec des sentiments, des faits et des histoires qui aspirent à changer des vies. Autrement dit, je fais de l’art. Le business n’est pas mon truc. » Cette tirade vient en réplique alarmée de Aziz suite aux propos du producteur : « Le public n’en peut plus des problèmes. Il va au cinéma, paye son argent pour se divertir, pas pour déprimer. Je cherche un scénario de cinq personnes au plus, des têtes comiques d’Istagram et de Tik Tok. Des jeunettes suivies par de nombreux fans. Je vise un sold out. Compris ? C’est dans vos cordes ? » Impossible pour Aziz de baisser pavillon, lui qui inculque à des étudiants des approches humaines : « L’homme est l’ultime sujet en cinéma. L’homme, cet être fort et faible en même temps, influe et se laisse influencer par sa société. Une influence parfois brutale au point de détruire toute son existence. » Aziz sait parfaitement de quoi il discourt. Ses rapports avec son père Brahim (Mohamed Choubi) ne sont ni conflictuels, ni fracassants, ni tonnants. Ils sont silencieux, muets. Plus de vingt ans que père et fils ne s’adressent plus la parole à cause, certes, une futilité. Et la mésentente ne compte pas prendre fin. L’entente, Aziz la déniche dans un café en front de mer auquel il se rend régulièrement jusqu’à se lier d’amitié avec la serveuse Meriem (Farida Bouazzaoui) ballotée entre Hassan (Ahmed Hammoud), un ex à l’inconscience sans limite et un enfant handicapé moteur, Youssef (Sami, fils dans la vie de Abdeslam Kelai). Des bifurcations qui alimentent davantage un récit lourd en messages. Une fluidité déconcertante longe les évènements de « Quand la nuit s’achève ». Avec, comme point nodal, des répliques pesées jusqu’à faire mouche. Mais c’est connu : chez Abdeslam Kelai la finesse est technique, la technique est fine. Il est dans le détail du détail et n’envisage pas mourir idiot, ni au cinéma ni à la télévision. Avancer c’est ne jamais arrêter d’explorer et de fouiner dans ce que son être emmagasine. Kelai est une signature respectable dans un domaine de plus en plus irrespectueux. Chacune de ses sorties est une aventure à scruter avec l’œil qu’il faut, celui que le large public est invité à adopter, loin des gesticulations ambiantes. « Quand la nuit s’achève » en est la plus récente preuve. Le réalisateur démontre aussi qu’un téléfilm n’est pas du sous-cinéma. Complémentaire certainement avec deux différents instruments. Et si Kelai continue à évoluer de la sorte, c’est parce qu’il a l’art aux trousses.

L’Opinion Maroc – Actualité et Infos au Maroc et dans le monde.Read More